「可汗學院評量題庫是什麼?不是什麼?」

可汗學院評量題庫是基本能力的檢驗

是檢驗、而不是測驗。

- 在檢查學生是否有達到應有的標準、而不是把學生分級貼標籤。

- 台灣國中的「基本能力測驗」原先用意也是如此。一旦他又同時負起入學考試的學生分級依據時,整個測驗的目的就被扭曲。

- 「基本能力檢驗」沒有通過,是允許反覆的練習以求能突破那個標準。

- 「能力分級測驗」則會限制不同考生在相同時間內去做相同的考題,再根據答題情況來排名,因為要排名就有鑒別度、公平性的問題。

- 這些「基本能力」關係到「後續課程的銜接與學習」。若這些概念、操作無法「精熟」是會嚴重影響到後續的學習的能力。

- 現行教學有不少過度變化延伸的題目、那些題目也並非值得要求全部學生都了解、有些是過度設計的益智問題,也並非和日後的學習有那麼密切的關聯。

- 在有限的教學時間內,教師很容易對於那些基本能力只是很快的帶過解釋,也很難停下來等多數學生都達到精熟,就要推行到更多變化的題目、很容易把時間放在講解那些不是很有用但很複雜的技巧題。

- Khan 學院評量題庫就是要扮演起這樣的角色,幫助教師能夠更清楚地掌握到每個學生都有通過基本能力的門檻。

- Khan 學院對這些基本能力的要求是「精熟」。例如,你會讓一輛零件故障的車開車上路嗎?一定要完全修復這些毛病才可以上路,不然這是很危險的。對於這些基本能力也是要要求到「精熟」的程度,讓學生對這些「基本名詞」、「基本運算」都能夠達到一個內化、自然反應的程度。

- 但究竟怎樣才是「精熟」呢?要做個 10 題、20 題、還是 50 題嗎?Khan 說:並不該是個固定的數量,而要看學生的狀況。有些學生對於基本例子,聽個一、兩題就通了,你再要求他做 20 題類似題就是浪費他的青春。但有些學生可能就是需要多做練習才會有感覺。

- Khan 說:這差異性學習理論其實早在好幾十年前,教育學者就曾經提出這樣的想法,但一直無法在傳統教學上施行。但現在時機到了,可汗學院測驗題庫就是擔任起這樣的角色,做到差別性的練習與檢驗。

- 符號、定義、名詞的了解

- 基本運算與性質的操作理解

- 思索與推理的能力養成

- 符號、數量的直覺感與經驗的形成

- 與現實世界生活的連結

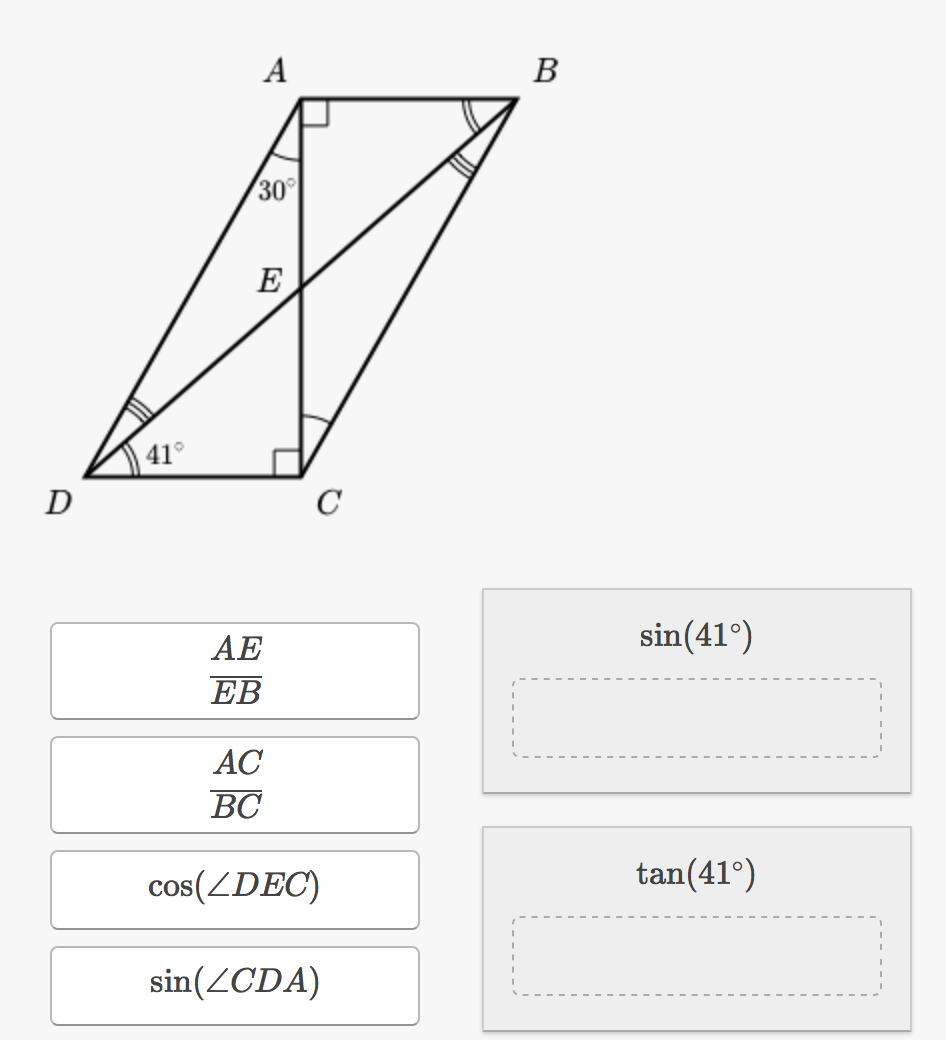

關於這些題目的介紹可以參考如下影片的第 2, 3 部。部分題目的截圖也列舉於下方。

http://www.youtube.com/playlist?list=PLXH05kw-i_5JxCYHE5SgIY6CiHAb1LJY2

- 符號、定義、名詞的了解

沒有留言:

張貼留言